在互联网的广阔宇宙中,域名系统(DNS)扮演着至关重要的角色,它如同互联网的“电话簿”,将易于记忆的域名转换为计算机能够理解的IP地址,当谈及“内网IP”时,事情变得稍显复杂,本文旨在深入探讨域名解析是否真的能指向内网IP,以及这一行为背后的技术原理、实际应用场景及其潜在的安全考量。

云服之家,国内最专业的云服务器虚拟主机域名商家信息平台

技术原理:DNS与内网IP的桥梁

DNS解析过程:DNS解析过程是从用户浏览器发起请求,经过本地DNS服务器,再到根服务器或顶级域名服务器,最终找到目标网站的IP地址,这一过程主要适用于公网IP,即互联网上的任何设备均可访问的地址。

内网IP的特殊性:内网IP属于私有地址空间,根据RFC 1918规定,IPv4中的内网IP范围包括10.0.0.0至10.255.255.255、172.16.0.0至172.31.255.255以及192.168.0.0至192.168.255.255,这些地址在公网上是不可见的,仅供局域网内部设备通信使用。

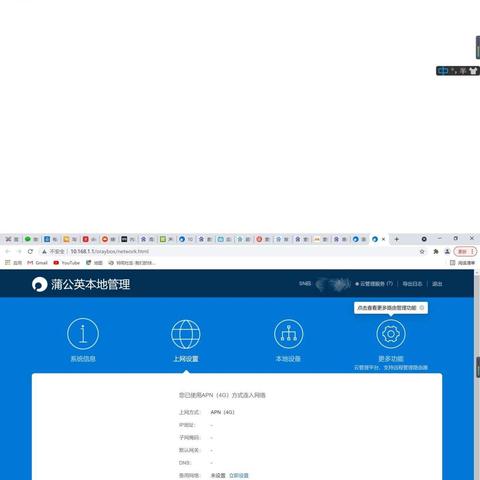

NAT(网络地址转换)与内网穿透:要使外部通过域名访问内网服务,通常需要借助NAT技术或内网穿透服务,NAT允许一个公网IP对应多个内网IP,而内网穿透则通过建立特定的隧道协议,将内网服务暴露在公网上,使用SSH、VPN或专门的内网穿透工具(如Ngrok)可以实现这一目标。

应用场景:从便利到风险

家庭网络:在家庭环境中,用户可能希望通过域名访问家中的智能设备,如智能摄像头、智能家居控制中心等,这种情况下,需借助路由器或特定软件实现内网穿透。

企业环境:在企业内部网络中,为了管理和维护方便,某些服务可能仅对内网开放,但出于远程办公或调试需要,可能会临时将服务端口映射到公网,此时就需要域名解析到内网IP。

远程调试与测试:开发者在测试Web应用或API时,可能希望从外部网络环境访问本地开发服务器(内网IP),这时通过内网穿透工具可以极大提高效率。

安全性考量:双刃剑的效应

暴露风险:将内网服务暴露给公网,最直接的风险是增加了被攻击面,一旦服务存在漏洞,黑客可能轻易入侵,进而控制整个内网,敏感数据(如用户信息、企业机密)也可能因此泄露。

防火墙与访问控制:尽管存在风险,但通过合理配置防火墙规则、实施严格的访问控制策略(如白名单制度),可以显著降低安全风险,使用加密通信(如HTTPS)也能保护数据传输过程中的安全。

合规性与法律考量:在某些国家和地区,将内网服务暴露给公网可能违反数据保护法规(如GDPR),在部署前需仔细评估合规性要求。

实践建议:安全与效率的平衡

- 最小权限原则:仅开放必要的端口和服务,减少暴露面。

- 定期审计:定期检查网络安全配置,确保没有不必要的开放端口或弱密码。

- 监控与报警:部署入侵检测系统(IDS/IPS),对异常活动进行监控和报警。

- 教育用户:提高员工对网络安全的意识,避免人为失误导致的安全事件。

- 备份与恢复计划:制定数据备份和灾难恢复计划,以应对可能的攻击或系统故障。

域名解析到内网IP是一项强大的技术,它极大地扩展了远程访问和管理的可能性,这一能力也伴随着显著的安全风险,在享受其带来的便利时,必须谨慎评估并采取相应的安全措施,以确保网络环境的稳定性和安全性,通过综合运用防火墙、加密技术、定期审计及用户教育等手段,可以在保障效率的同时,有效抵御潜在的网络威胁,随着网络安全技术的不断进步,我们有望看到更加安全、高效的解决方案出现,进一步推动内网服务在公网上的广泛应用。